Bolivia: cuando la salud pública es (simplemente) marginal

No porque no haya información el problema deja de existir. Este debería ser el criterio para abordar el problema de la salud en Bolivia y, de manera particular, el que tiene que ver con los efectos de la covid-19. Pese a que la información que se tiene sobre la pandemia es de mala calidad y en muchos casos inexistente, el país continúa siendo foco de atención por la mala gestión de la pandemia y la dramática situación sanitaria, la cual se ha visto acentuada en las últimas semanas, en el marco de la ola más fuerte que aqueja al país.

En mayo de 2021, los hospitales una vez más comenzaron a colapsar –como ya sucedió el pasado año–. Los titulares de los periódicos hacen eco de dramáticas situaciones: “7 de 10 mueren en UTI y se rechazan a 10 pacientes por día por el colapso”. Muchas personas que logran acceder a los hospitales pierden la vida fuera de estos, mientras esperan su turno; o en sus casas, donde luego de fallecer pueden pasar días hasta de que se levanten los cuerpos, con todas las implicaciones sanitarias, sociales y emocionales que ello supone.

Pero acceder a una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) no es garantía de nada. Los medicamentos para terapia intensiva escasean, no solo aquellos directamente relacionados con la pandemia –como el famoso Remdisivir– sino también los que mantienen sedados a quienes se encuentran conectados a respiradores, lo que genera angustia y dolor en los pacientes. En estas semanas, muchos hospitales se han ido quedando sin reservas de oxígeno. Incluso se han registrado situaciones en las que familiares han intentado introducir tanques de oxígeno por la fuerza a los hospitales, para asistir a sus personas allegadas. También se ha llegado a conocer que se están “almacenando” cadáveres sin refrigeración en el suelo de los hospitales.

Pero no son solo quienes se contagian de covid-19 lxs que la pasan mal en el sistema público de salud boliviano. La pandemia está afectando a pacientes que tienen otras afecciones, como, por ejemplo, ha sucedido cuando el Hospital de Clínicas en La Paz dejó de atender a 70 enfermos con cáncer que recibían quimioterapia debido a la pandemia. Como este, muchos otros han sido los casos de privación de acceso a la salud en los últimos meses. El exponencial incremento del trabajo de las parteras en casas, debido al colapso del sistema sanitario, es también una muestra de ello. Incluso se han conocido casos de mujeres en trabajo de parto que no han sido admitidas en hospitales por ser portadoras del virus o por no contar con una prueba de PCR.

[Solo en mi caso, he sabido de alrededor de una decena de personas que fallecieron –por covid-19 u otra afección– sin contar con atención médica apropiada debido a la contingencia sanitaria.]

Durante el año 2020 (de marzo a diciembre) los registros oficiales señalaron 9.165 fallecimientos por covid-19 en Bolivia. Sin embargo, en un artículo del New York Times que hace un análisis de la diferencia entre las muertes del 2020 respecto a pasados años, se evidencia que durante 2020 se reportaron 28.900 fallecidos más que el promedio de años anteriores. Es decir, las cifras oficiales de muertes como consecuencia de la pandemia –de manera directa o indirecta– solo representan una tercera parte de las muertes reales. Esto mostraría que Bolivia está entre los países más afectados por la pandemia en términos de mortalidad a nivel regional y global.

Con todo, la pandemia no ha hecho otra cosa que exponer con crudeza un problema estructural e histórico muy hondo del sistema sanitario nacional.

Un sistema público de salud precario

En Bolivia no ha existido nunca un sistema de salud de acceso universal –ni siquiera como proyecto histórico popular, como veremos más adelante–. El acceso a un sistema de seguridad social, en general, y de salud, en particular, ha estado siempre asociado al sector formal del mundo del trabajo.

Luego de la Revolución Nacional (1952) solo el 13% de la población tenía acceso al sistema de salud pública. Para la década de los 80 esta cifra alcanzaba a poco más de un cuarto de la población. El neoliberalismo, como es de suponer, golpeo duramente a lxs trabajadorxs, precarizando aún más su situación laboral y limitando, entre otras cosas, su acceso a servicios sanitarios. Para 2002 solo el 14% de lxs trabajadorxs del país tenían acceso a la salud, y si bien esta cifra mejoró en los siguientes años, no llegó a superar el 22% hasta el 2007.

Si bien se esperaba que durante el “proceso de cambio” esta situación fuese revertida de manera considerable, según datos del Observatorio de Deuda Social en Bolivia, el porcentaje de la población ocupada afiliada a seguros de salud nunca superó el umbral del 30% hasta el 2018. Es decir, un 70% de los trabajadores del país y sus familias no cuentan con un seguro de salud.

A principios de 2019, en el marco del escenario electoral de aquel entonces, el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) puso en marcha el denominado Seguro Único de Salud (SUS). Según se señala, este seguro tiene como objetivo brindar acceso a la salud a las personas que no tienen ningún tipo de seguro. Si bien el fondo de esta medida hace eco de la necesidad de transformar radicalmente el sistema de salud en el país, el SUS tuvo una connotación eminentemente proselitista, ya que lo que implicaría esta medida es la universalización del acceso a la salud por decreto y sin recursos, poniendo una presión incalculable sobre el sistema sanitario básico, principalmente gestionado por los gobiernos locales y, además, sostenido en el sector más precarizado de lxs trabajadorxs sanitarios.

En este contexto, Bolivia es uno de los países con peores indicadores sobre salud a nivel suramericano. Tiene el menor número de camas hospitalarias (1,28 por mil habitantes en 2018); después de Perú es el país con número más reducido de doctores según la población (1,6 por mil habitantes para 2016) y algo similar ocurre en el caso de enfermeras y parteras.

Todo lo anterior se traduce en que Bolivia tiene preocupantes cifras de morbimortalidad. Cuenta con la tasa de mortalidad infantil más elevada de la región, y sucede lo mismo con la tasa de mortalidad materna. Si bien en las últimas tres décadas varios de estos indicadores han venido mejorando de manera sostenida –en muchos casos como consecuencia de los objetivos planteados por acuerdos internacionales y de cooperación–, los mismos no se han acercado a la media regional, que, en términos relativos, también ha disminuido.

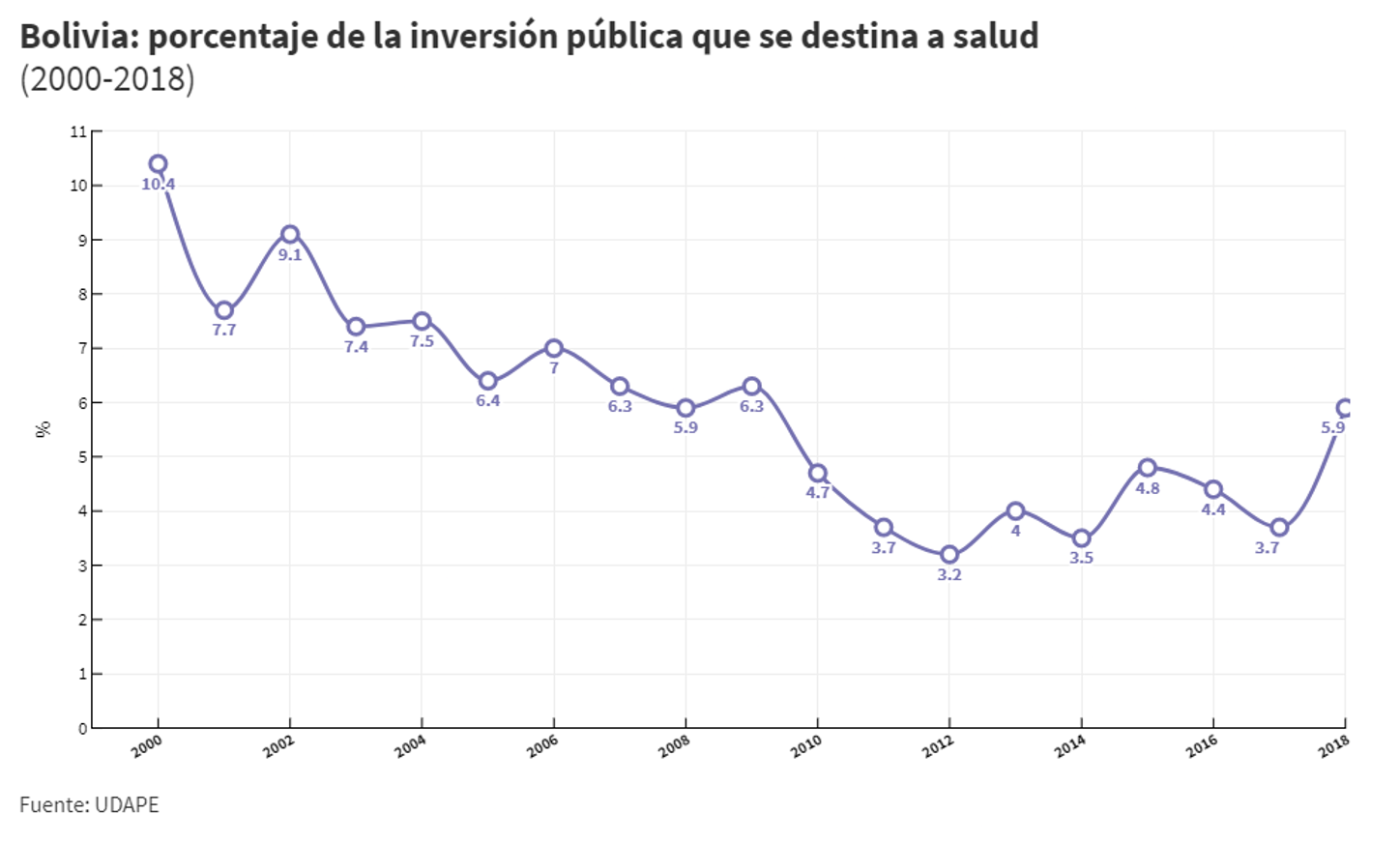

En realidad, la salud nunca ha sido una prioridad para el Estado boliviano. Si bien en términos absolutos la inversión en salud se ha incrementado en las últimas décadas –algo correlativo al incremento del PIB y de los excedentes fiscales– llama la atención que en términos relativos el sector salud ha tenido menor importancia para el Estado. En otras palabras, mientras el Estado cuenta con más recursos, destina una porción más pequeña de ellos a la salud, como se puede observar en la siguiente gráfica.

Entre 2008 y 2014 Bolivia tuvo los superávits fiscales más abultados de su historia, lo que respondió a los elevados precios internacionales de las materias primas que impactaron en las exportaciones de gas. Sin embargo, como se puede observar, fue también el momento cuando, en términos relativos, menos se invirtió en este rubro.

Como otro ejemplo representativo, en 2010, en el plan de inversiones del Estado central para el periodo 2010-2015, que fue presentado por el entonces ministro de economía, Luis Arce Catacora, se puede observar que mientras la inversión destinada a infraestructura y servicios relacionados con el extractivismo (minería, hidrocarburos, caminos y energía eléctrica) rondaba el 80% del total de las inversiones, la inversión para el sector salud era equivalente al 0,2%, siete veces menos que la inversión que se realizó en el programa espacial que el gobierno promovió en aquel entonces.

La deriva privada de la salud

Otra faceta de este precario sistema público de salud es la coexistencia de un conjunto amplio de servicios sanitarios privados (que los hay de todo tipo). Los minoritarios sectores sociales con gran capacidad adquisitiva, tienen acceso a una salud que no tiene mucho que envidiar a los sistemas de salud del “mundo desarrollado”. Y si ese no es el caso, pasa lo de siempre, se trasladan a otros países para realizar los tratamientos que en Bolivia no son posibles.

La salud “de primera” también es accesible para quienes gozan de poder político. Solo en el último año, varias de estas personalidades han recibido cuidados en instituciones privadas de salud. Por ejemplo, Fernando Camacho fue internado en la clínica Incor de la ciudad de Santa Cruz debido a una “descompensación”, Evo Morales y Oscar Ortiz fueron hospitalizados por Covid-19, el primero en la clínica Los Olivos de Cochabamba, mientras que el segundo en la clínica Foianini de Santa Cruz. Por su parte, Luis Arce Catacora, luego de asumir la presidencia, realizó un viaje a Brasil para dar continuidad a su tratamiento de cáncer, afección que se viene tratando en ese país desde que era ministro de economía. En sí, el problema no es que ellos tengan acceso a una salud de calidad, el problema es que la gran mayoría del país no tiene, ni de lejos, la misma oportunidad.

Por otro lado, existen también servicios sanitarios privados de gama media y baja, para todo ese conjunto de personas que no pueden acceder al sistema público de salud. En cierta medida, una gran porción de las capas medias del país está acostumbrada a recurrir a este tipo de servicios sanitarios y, en la medida de sus posibilidades, también lo hacen distintos sectores sociales mucho más precarizados, debido al saturado sistema de salud, incluso antes de la pandemia. Se debe agregar, además, que los servicios de salud más especializados –tanto en términos de conocimiento como de tecnología– se hallan en los hospitales o clínicas más caras (en muchos casos inexistentes en los propios establecimientos del sistema público de salud).

Esto significa que si bien muchas familias pueden navegar a lo largo de la vida entre médicos privados y de manera intermitente relacionándose con la salud pública, en el momento en que se presenta un problema de salud de gravedad, ello puede significar dos cosas: la pérdida de patrimonios acumulados durante décadas de trabajo –y el consecuente endeudamiento– para pagar los servicios de salud más caros, o, simplemente, la muerte.

Para dimensionar lo anterior vale la pena exponer un ejemplo. En estos días, un conocido y veterano humorista paceño, que a lo largo de su vida participó en muchos shows, programas de Tv, etc., y que podría considerase de las “capas medias” de la sociedad boliviana, está vendiéndolo “todo” para pagar su tratamiento de cáncer. Sin acceso a la salud pública –algo muy común en el gremio de los artistas–, sin un Seguro Único de Salud que cubra “gastos mayores”, lo único que le queda es deshacerse de su patrimonio para cubrir su tratamiento. Pero este no es un caso aislado, en realidad es una situación bastante común para muchos sectores sociales bolivianos. Y es previsible que aquellos sectores más precarizados y sin patrimonio, en muchos no tendrán ninguna oportunidad frente a una contingencia sanitaria que conlleve gastos significativos.

En estos días de pandemia, en los que arrecia la tercera ola, si bien es cierto que los hospitales públicos se ven rebasados y dejan de admitir pacientes, los hospitales privados que todavía tienen camas disponibles, otorgan sus servicios a quienes pueden pagarlos. Por ejemplo, para ser internado con un cuadro de covid-19 en el hospital Los Olivos de Cochabamba –aquel en el que Evo Morales superó la enfermedad–, dependiendo de la edad y de otras enfermedades de base, se necesita hacer un depósito inicial de por lo menos 5 mil dólares para obtener atención, caso contrario los pacientes son rechazados.

Desnaturalizar la precariedad sanitaria

El precario y deficiente sistema público de salud en Bolivia hace parte de la historia larga del país, no de un solo gobierno. Ni siquiera los gobiernos denominados de “izquierda” se han empeñado en cimentar las condiciones para un sistema de salud medianamente aceptable. En general, en Bolivia la noción “progresista” ha estado vinculado con el desarrollismo económico e industrial y no con el del cuidado de la vida.

Pero lo anterior no solo es resultado de una deficiente política de Estado. Sino que vale la pena evaluar hasta qué punto las reivindicaciones históricas de los sectores populares bolivianos han incorporado (o no) un sistema de salud público, universal, plural, digno y de calidad como un horizonte de deseo. En realidad, si bien Bolivia se caracteriza por sus portentosas luchas sociales a lo largo de su historia, en ellas es difícil ubicar con claridad el tema de la salud como una reivindicación compartida y central. Quizá uno de los logros más grandes de aquello que Zavaleta denomina como “Estado aparente”, ha sido el de naturalizar un sentido común que posiciona el cuidado de la salud en un plano individual, familiar y/o privado.

En medio de la pandemia, pareciera natural que las familias o individuos deban hacerse cargo de afrontar la pandemia y gestionar cualquier situación de riesgo o vulnerabilidad. Quizá el ejemplo más ilustrativo es el de las medicinas, a medida que pasó el tiempo, los hogares se han ido llenando de medicamentos para enfrentar la covid-19 por “prevención”. Desde Ivermectina hasta Dexametasona, pasando por una serie de antibióticos y otros remedios que fueron difundidos por medios oficiales o por redes sociales, muchos de ellos de coste elevados. Muchas familias incluso guardan en sus hogares tanques de oxígeno, como precaución normalizada ante un clima de tanta incertidumbre.

Pero que parezca normal que la salud sea un tema privado, familiar y/o individual, permite, además, que el Estado se desentienda de esta responsabilidad en momentos tan críticos como los actuales. En vez de que se modifiquen los presupuestos estatales, poniendo la salud en un lugar central de la inversión pública –algo que no ha sucedido ni el año pasado ni el actual– lo que hace es desentenderse del problema o promover “soluciones” que no impliquen erogaciones importantes, como ha sucedido con el dióxido de cloro, que su uso ha sido legislado por la Asamblea Plurinacional, promovido por el presidente y certificado por las Fuerzas Armadas. Más allá del ríspido debate que se ha generado sobre este desinfectante industrial, no es para nada normal que en vez de hospitales, médicos, camas, etc., el Estado nos ofrezca como solución dióxido de cloro.

Desnaturalizar la precariedad sanitaria debe permitir, además, romper la falsa dicotomía entre salud o economía. Luego de la primera cuarentena, tanto el gobierno de Añez como el de Arce han sido claros: la economía está primero. Si bien es cierto que en países como Bolivia, en el que más del 70% de los trabajadores pertenecen al sector informal, no trabajar un día puede representar una afrenta a la sobrevivencia cotidiana de millones de personas y, por tanto, una cuarentena larga es simplemente insostenible; apostar por la economía sin robustecer el sistema de salud conduce necesariamente a una debacle sanitaria, como sucede en la actualidad.

Eso sí, desnaturalizar la precariedad y la desigualdad sanitaria en el país, no puede dejar de lado un profundo debate para repensar una salud pública como un horizonte de deseo que pone la vida en el centro. Es decir, un sistema sanitario que no sea un fin en sí mismo, sino un componente más –aunque fundamental– de un espectro más amplio de haceres e instituciones para el cuidado de la vida y el bienestar de la sociedad boliviana. Y, por lo mismo, ello implica necesariamente hacer una crítica seria al carácter colonial, clasista y patriarcal del sistema actualmente existente.