Ley de riego: actualización de su puesta en marcha

Una de las maneras de aproximarnos a las implicancias concretas que tienen en los territorios y en el fluir de las aguas la Ley de Riego es analizar los registros estatales de uso de agua amparados en la misma. El presente texto analiza las solicitudes de permiso para uso de agua amparadas en la ley desde 1998 hasta 2021.

En 1997 se sancionó una Ley de Riego con Destino Agrario (Ley N° 16.858) con el fin de promover la expansión de la actividad agrícola a partir de la creación de figuras específicas para la construcción de embalses para riego. En 2018 la ley fue modificada, incluyendo al sector financiero dentro de los actores que pueden integrar las figuras creadas para la construcción de embalses[1]. El presente texto analiza las solicitudes de permiso para uso de agua amparadas en la ley desde 1998 hasta 2021.

La estructura productiva del agro en Uruguay ha atravesado muchas transformaciones a partir de la última década del Siglo XX. Uno de los grandes catalizadores de esta transformación es el surgimiento de nuevos actores: el capital financiero internacional. Su irrupción ha modificado la tenencia de la tierra (conduciendo a la concentración de la misma)[2] y al crecimiento de cultivos anteriormente marginales como la soja y la canola, y expandiendo otros ya establecidos como el arroz.

La proliferación de embalses facilita los procesos de eutrofización del agua, lo que conlleva un riesgo ambiental elevado. Este proceso de deterioro del agua, puede sumarse a dinámicas de concentración de agua que hagan peligrar el acceso a agua de calidad para la población[3]. En Uruguay la Constitución consagra, resultado de movilizaciones sociales, el acceso al agua como derecho humano y a ésta última como un recurso natural esencial para la vida.

Los Resultados

Una de las maneras de aproximarnos a las implicancias concretas que tienen en los territorios y en el fluir de las aguas la Ley de Riego es analizar los registros estatales de uso de agua amparados en la misma. La base de datos fue obtenida cursando un pedido de acceso a la información pública al organismo competente. La misma está integrada por los registros de los Permisos para los Aprovechamientos de Recursos Hídricos otorgados por la Dirección Nacional de Aguas (incluyendo tanto los vigentes como los vencidos), y se discriminaron los siguientes datos: Tipo de Obra, Fecha Vencimiento, Nro. Inscripción, Nro. Resolución, Tipo de Resolución, Expediente, Estado, Solicitante, Acción Solicitud, Ubicación, Curso Utilizar, Cuenca, Uso, Volumen.

De la base enviada por DINAGUA se hizo un filtro primario para aislar los Permisos de Recursos Hídricos destinados a Riego para obtener una base que consta de 4985 casos. Dentro de dichos casos existen múltiples tipos de pedidos de permisos de aprovechamiento diferentes: Toma, Manantial, Represas (chicas, medianas y pequeñas), Reservorios, Tajamares (chicas, medianas y pequeñas), Tanque excavado, etc. En términos de frecuencia el permiso para Toma acumula 1610 casos, le sigue el Pozo con 1320 casos y Represas (chicas, medianas y pequeñas) 1091 casos.

Los volúmenes de agua solicitados están expresados en metros cúbicos (m³) y los valores van desde 0 m³ a 9750.000. Suman un total de 7.670.240.145 m³ y el promedio es de 1.538.972 por embalse y la mediana es 113.000 (es decir el valor que queda en el medio si ordenamos todos los valores de menor a mayor). Los casos que registran 0 m³ son minoritarios y fueron aislados del análisis.

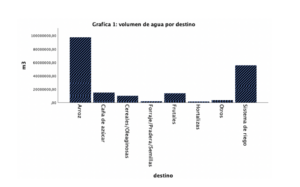

Los destinos de los embalses de riego fueron reagrupados en siete categorías Arroz, Caña de azúcar, Frutales, Hortalizas, Cereales/Oleaginosas, Forraje/Pradera/Semillas, Sistema de Riego y Otros (Gráfica 1). De los 4985 embalses, 1783 (36 por ciento) tiene destino la producción de arroz. En términos de volumen se acumulan 5.920.458.914 m³ de agua con arroz como destino, lo que representa un 77 por ciento del total. Siendo la uso que tiene una abrumadora mayoría en metros cúbicos y un peso importante en término de número de embalses.

Para el mismo período de tiempo, y haciendo un estimado porque los datos disponibles en la web van hasta 2011[4], el consumo residencial de agua potable es casi la mitad que el represado solo para arroz. El total de agua embalsada para riego es más de la mitad que toda el agua consumida por las viviendas de Uruguay en ese período.

El aumento del represamiento de agua para riego puede ser visto como un ordenamiento del paisaje hídrico o una supeditación de los ciclos del agua a los ciclos de producción humana[5]. Incluso si suspendemos cualquier consideración sobre la interdependencia radical que los colectivos humanos tejemos con otras especies y el espacio que nos circunda- suspensión muy atractiva para algunas visiones de desarrollo- queda para discutir: qué produce ese ciclo productivo y a quién beneficia.

En este sentido, el arroz como gran consumidor de agua en Uruguay es un dato preocupante por su forma de producción, que es intensiva en agua y fertilizantes. Estos esquemas tienden a la concentración de agua y tierras (lo que se ha denominado como acaparamiento), y están orientados a la producción de commodities como son los granos de arroz o los porotos de soja. Las commodities son bienes básicos que generalmente sirven como materia prima para producir otros bienes y se transan en grandes mercados internacionales.

El dato va en el mismo sentido que estudios anteriores[6] que discutían uno de los principales argumentos esgrimidos para la modificación de la nueva ley de riego: que la función de la Ley de Riego con Destino Agrario es la promoción de la producción de alimento y la producción familiar o pequeños productores.

A nivel global, la forma y tipo de producción del agronegocio ha contribuido poco al acceso alimento sano de las poblaciones, produciendo grandes volúmenes de cereales que son enviados a otras latitudes (con grandes pérdidas de mercadería en el camino) dejando tras de sí un paisaje deteriorado desde el punto de vista ecológico y productores familiares que tienen dificultades para afrontar el alto precio de la tierra. Por otro lado, en las zonas urbanas de Uruguay ya hemos experimentado prolongados episodios de falta y deterioro de la calidad del agua.

El ciclo del agua atraviesa y es atravesado por las sociedades transformándose de manera recíproca, queda por discutir de qué forma queremos afectar el ciclo del agua y de qué manera queremos afectarnos en el ciclo del agua. Podemos empezar por atenernos al Artículo 47 de nuestra constitución que, en lugar de señalar como prioridad a los requerimientos del agronegocio, consagra el acceso al agua como un derecho humano fundamental y la define como un recurso natural esencial para la vida.

Notas:

[1] Santos, Carlos (2020). La frontera hídrica del agronegocio en Uruguay: Nuevas dinámicas de acumulación y despojo. Quid 16. Revista del Área de Estudios Urbanos (13), pp. 12-34

[2] Piñeyro, Diego (2014). Asalto a la tierra: el capital financiero descubre el campo uruguayo. En Almeyra, Concheiro Bórquez, Mendes Pereira y Porto-Gonçalves (coords). Capitalismo: tierra y poder en América Latina (1982-2012) Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay. Volúmen I. CLACSO. UAM-X. CSH. México

[3] Santos, Carlos y González Márquez, María Noel (2021) “El avance de la frontera hídrica en Uruguay: Agronegocio, riego y el acaparamiento del las aguas” Estudios Rurales. Publicación del Centro de Estudios de la Argentina Rural, 11(22). Recuperado 20 de junio de 2024, de http://portal.amelica.org/

[4] Datos Observatorio Territorio Uruguay: https://otu.opp.gub.uy/?q=listados/listados_datos_formato&id=3196&cant=0&fecha=2019-01-01

[5] Sobre la conceptualización crítica de la interacción histórica entre los ciclos de producción humana y los ciclos biofísicos puede verse: Tommasino, Humberto, Foladori, Guillermo y Taks, Javier (2001) “La crisis ambiental contemporánea” En: Foladori, Guillermo y Pierre, Naína (coords.) (2005) ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable. Ciudad de México. Cámara de Diputados/ Universidad Autónoma de Zacatecas/ Miguel Ángel Porrúa.

[6] Vázquez Cirillo, Manuel, González Márquez, Maria Noel y Santos, Carlos (2021). “La Ley de Riego en acción: primeros análisis de su puesta en marcha” En: Segundo informe del Observatorio de la Cuestión Agraria, Universidad de la República.